Unsere alten Seiten bleiben vorerst hier online, werden aber nicht mehr gepflegt! Das neue AnthroWiki finden Sie wie gewohnt unter anthrowiki.at. |

| Eine freie Initiative von Menschen bei anthro.wiki, anthro.world und biodyn.wiki mit online Lesekreisen, Übungsgruppen, Vorträgen ... |

| |

Christengemeinschaft

Die Christengemeinschaft - Bewegung für religiöse Erneuerung ist eine 1922 nach den Impulsen mehrerer (damals überwiegend evangelischer) Theologen gegründete, aber von der anthroposophischen Gesellschaft völlig unabhängige, selbständige christliche Erneuerungsbewegung, in deren Mittelpunkt das gemeinsame Begehen kultischer Handlungen steht. Bei der Stiftung des Kultus, stand Rudolf Steiner als Privatmann (außerhalb der anthroposophischen Bewegung) helfend zur Seite.

„Sie ist eine Bewegung, die aus sich selbst heraus entstanden ist, und die die Ratschläge von mir bekommen hat aus dem Grunde, weil, wenn jemand berechtigten Rat auf irgendeinem Gebiete fordert, es Menschenpflicht ist, wenn man den Rat erteilen kann, ihn auch wirklich zu erteilen.“ (Lit.:GA 219, S. 170)

Ihr eigen ist ein reges Gemeindeleben. Sie sieht sich nicht als alleinseligmachende Kirche. Die Christengemeinschaft beruft sich auf Christus als den Schöpfer der Erde, der in Jesus von Nazareth Mensch wurde. In ihm finden Gläubige Lebenskraft und Fortbestehen. Die Christengemeinschaft wird von den Kirchen - nicht jedoch vom Staat - bedauerlicherweise immer noch als Sekte eingestuft.

Inhaltsverzeichnis

[Verbergen]Lehrfreiheit

Die Priester der Christengemeinschaft haben Lehrfreiheit und sind an keine dogmatische Lehre gebunden. Ausgenommen davon ist einzig das Lehren gegen den gegebenen Kultus. Rudolf Steiner sagt dazu:

„Das ist nämlich sehr wichtig, daß Sie sich klar sind darüber, daß in bezug auf die Lehre dann völlige Freiheit herrscht, wenn der gemeinschaftliche Zusammenhalt im Kultus gegeben ist. Dadurch ist ja gerade die Freiheit der Predigt und der Lehre gesichert, daß der Zusammenhalt nicht abhängt von der Übereinstimmung, die Grenzen hat. Natürlich hat diese Freiheit ihre Grenzen darin, daß nicht in irgendeiner leicht durchschaubaren Weise dasjenige, was man lehrt, dem Geist und dem Sinn des Kultus widerspricht. Das wäre eine Absurdität in sich selber. Wenn also irgend jemand das Meßopfer verrichtet und zu gleicher Zeit lehren würde, daß das ein Unsinn ist, so würde er nicht innerhalb der Gemeinschaft bleiben können oder mindestens nicht lehren können. Nicht wahr, so ist in einem so weitgehenden Sinn, als es nur möglich ist, die Freiheit der Lehre anerkannt. Und, meine lieben Freunde, ohne die Freiheit der Lehre kommen wir heute tatsächlich, besonders in einer christlichen Gemeinschaft, nicht weiter. Es muß nur der Kultus im richtigen Sinne angesehen werden, dann ergibt sich, so möchte ich sagen, gerade aus dem Vorhandensein des Kultus die Freiheit der Lehre.“ (Lit.:GA 344, S. 132)

Sakramente

Die Christengemeinschaft ist eine Kultusgemeinschaft. Ihre wichtigste kultische Feier ist

- Die Menschenweihehandlung, in deren Mittelpunkt als zentrales Sakrament das Abendmahl (Eucharistie) und die damit verbundene Kommunion steht.

Sechs weitere Sakramente können den Lebenslauf begleiten und helfend darin wirksam werden.

- Die Taufe

- Die Konfirmation

- Die Beichte

- Die Trauung

- Die Priesterweihe

- Die Krankensalbung

Darüber hinaus bestehen kultische Handlungen:

- Die Sonntagshandlung für die Kinder

- Die Predigt

- Die Aussegnung und Bestattung

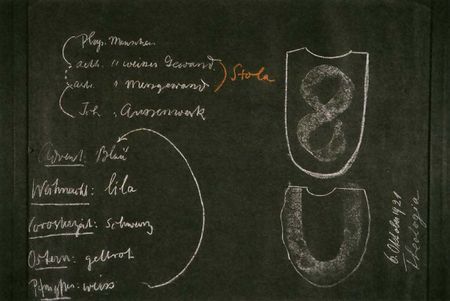

Die Sakramente werden von dem Priester jeweils in festgeschriebener Weise und in liturgischen Gewändern mit jahreszeitlich oder traditionell festgelegten Farben durchgeführt:

- TAUFE: dunkelviolett

- TRAUUNG: rot

- BEERDIGUNG: schwarz

- JAHRESZEITEN (Farbe der Formen auf der Casula in Klammer):

- Advent: blau (dunkelblau)

- Weihnachten: weiß (hellviolett)

- Epiphanias: rotviolett (dunkelrotviolett)

- Passionszeit: schwarz (tiefschwarz)

- Ostern: rot (grün)

- Himmelfahrt: rot (gold)

- Pfingsten: weiß (hellgelb)

- Johanni: weiß (hellgelb)

- Michaeli: Heckenrosenfarbe (meergrün)

- Grundfarbe in den Zwischenzeiten: hellviolett (orange)

An der Menschenweihehandlung (mit der Wandlung von Brot und Wein in Leib und Blut Christi und der Kommunion) kann jeder Erwachsene teilnehmen, dem ein religiöses Leben Bedürfnis ist. Einführende Schriften zum Kultus der Christengemeinschaft sind in der Gemeinde erhältlich.

Das Glaubensbekenntnis der Christengemeinschaft

- Ein allmächtiges geistig-physisches Gotteswesen ist der Daseinsgrund der Himmel und der Erde, das väterlich seinen Geschöpfen vorangeht.

- Christus, durch den die Menschen die Wiederbelebung des ersterbenden Erdendaseins erlangen, ist zu diesem Gotteswesen wie der in Ewigkeit geborene Sohn.

- In Jesus trat der Christus als Mensch in die Erdenwelt.

- Jesu Geburt auf Erden ist eine Wirkung des Heiligen Geistes, der, um die Sündenkrankheit an dem Leiblichen der Menschheit geistig zu heilen, den Sohn der Maria zur Hülle des Christus bereitete.

- Der Christus Jesus hat unter Pontius Pilatus den Kreuzestod erlitten und ist in das Grab der Erde versenkt worden.

- Im Tode wurde er der Beistand der verstorbenen Seelen, die ihr göttliches Sein verloren hatten;

- dann überwand er den Tod nach dreien Tagen.

- Er ist seit dieser Zeit der Herr der Himmelskräfte auf Erden und lebt als der Vollführer der väterlichen Taten des Weltengrundes.

- Er wird einst sich vereinen zum Weltenfortgang mit denen, die Er durch ihr Verhalten dem Tode der Materie entreißen kann.

- Durch ihn kann der heilende Geist wirken.

- Gemeinschaften, deren Glieder den Christus in sich fühlen, dürfen sich vereinigt fühlen in einer Kirche, der alle angehören, die die heilbringende Macht des Christus empfinden;

- sie dürfen hoffen auf die Überwindung der Sündenkrankheit, auf das Fortbestehen des Menschenwesens und auf ein Erhalten ihres für die Ewigkeit bestimmten Lebens. -

- Ja, so ist es.

Geschichte

Die Stiftung des Kultus geschah durch die private, außerhalb der anthroposophischen Bewegung erfolgende Hilfe Rudolf Steiners, der sich über das Verhältnis zur Anthroposophie in folgender Weise äußerte:

"Das, was ich diesen Persönlichkeiten gegeben habe, hat nichts zu tun mit der anthroposophischen Bewegung. Ich habe es ihnen als Privatmann gegeben, und habe es so gegeben, daß ich mit notwendiger Dezidiertheit betont habe, daß die anthroposophische Bewegung mit dieser Bewegung für religiöse Erneuerung nichts zu tun haben darf; daß aber vor allen Dingen nicht ich der Gründer bin dieser Bewegung für religiöse Erneuerung; daß ich darauf rechne, daß der Welt das durchaus klargemacht werde, und daß ich einzelnen Persönlichkeiten, die von sich aus begründen wollten diese Bewegung für religiöse Erneuerung, die notwendigen Ratschlüsse gegeben habe, Ratschlüsse, die allerdings geeignet waren, einen gültigen und spirituell kräftigen, spirituell von Wesenheit erfüllten Kultus auszuüben, in rechtmäßiger Weise mit den Kräften aus der geistigen Welt heraus zu zelebrieren."[1]

Die Christengemeinschaft wurde 1922 in Dornach von einem Kreis von 45 zumeist sehr jungen Theologen um den evangelischen Pfarrer Friedrich Rittelmeyer (1872-1938) und Emil Bock (1895-1959) gegründet. In «Meine Lebensbegegnung mit Rudolf Steiner» schreibt Rittelmeyer:

„Ist es nicht für die weitaus größte Mehrzahl der Menschen notwendig, eine Feier zu haben, in der sie auf ihre Weise zu diesem Erlebnis kommen, zu der Wirklichkeit, die in Christus da ist, hingeführt werden?

Von hier aus wird das Verhältnis zwischen anthroposophischer Bewegung und Christengemeinschaft klar. Wäre für die Anthroposophische Gesellschaft ein Kultus gegeben worden, so könnte er in viel größerem Umfang auf den Einzelheiten der neuen Weltanschauung beruhen, die in der Anthroposophie heraufkommt. Aber diese neue Weltanschauung muß sich doch erst durchkämpfen, auf allen Gebieten, und hat noch schwere Auseinandersetzungen zu bestehen. Darauf kann die Menschheit im ganzen nicht warten. Auch gibt es Menschen in Fülle, die für dieses Durchkämpfen einer neuen Weltanschauung gar kein unmittelbares Interesse haben. Für sie alle kann ein Kultus dasein, der sich zwar mit der geistigen Erkenntnis, die in der Anthroposophie da ist, in voller Übereinstimmung befindet und aus ihr allein möglich ist, der aber nicht diese geistige Erkenntnis lehrt oder voraussetzt, sondern den Menschen unmittelbar gibt, was sie mit der höchsten Wirklichkeit verbindet.

Was die Christengemeinschaft den Menschen zu vermitteln hat, ist das Höchste. Es ist der lebendige Christus in aller Wirklichkeit und Lebensmächtigkeit. Etwas Höheres gibt es nicht. Aber es ist dieses Höchste in einem bestimmten Zeitalter und für ein bestimmtes menschliches Bedürfnis.

Wenn die Christengemeinschaft sich nur aus Anthroposophen zusammensetzte, so würde Steiner die Aufgabe der Christengemeinschaft für verfehlt gehalten haben. Die Anthroposophische Gesellschaft hat ihre eigenen großen Aufgaben als eine Kulturbewegung, die heute in der intellektualistisch-materialistischen Gegenwart vor allem notwendig ist und schwer genug zu kämpfen hat, um sich durchzusetzen. Darum könnte sie, auch finanziell, eine solche neue Gemeinschaft gar nicht tragen. Aber abgesehen davon wünschte Steiner auch eine Menschenart heranzubilden, die sich in der Zukunft allmählich mehren wird. Sie sucht die Kommunion im Geist und kann auf ihre Weise durch das, was ihr Rudolf Steiner gegeben hat, zu demselben Allerhöchsten kommen, was die Christengemeinschaft in ihrer Weise bringt. Denn das Ziel der anthroposophischen Bewegung ist auch die volle Kommunion mit Christus bis in Leib und Blut hinein. Sie kann erlebt werden, auch wenn es unbewußt bleibt, ebenso in der Meditation wie im Kultus.“ (Lit.: Rittelmeyer, S. 148f)

1941 wurde die Christengemeinschaft in Deutschland unter Hitler verboten, 1945 wieder gegründet.

Seit 1933 besteht in Stuttgart ein Priesterseminar, seit 2001 eines in Hamburg, seit 2003 auch in Chicago. Das Priestertum der Frau ist in ihr von Anfang an verwirklicht.

Es existieren heute Gemeinden in allen fünf Erdteilen. Der Kultus wird in der jeweiligen Landessprache vollzogen.

Die evangelische Kirche verweigert der Christengemeinschaft einen Sitz im Ökumenischen Rat der Kirchen. Die Taufe der Christengemeinschaft (mit Wasser, Salz und Asche) wird in der katholischen und der evangelischen Kirche nicht anerkannt.

Die 45 Gründer der Christengemeinschaft

| Friedrich Rittelmeyer |

|

Marta Heimeran |

Gottfried Husemann |

Rudolf Meyer, der aktiv an allen Vorbereitungen, die zur Gründung der Christengemeinschaft führten, beteiligt war, konnte bei der Weihe der ersten 45 Priester in Dornach nicht dabei sein; er wurde fünf Wochen später durch Johannes Werner Klein geweiht.

Gemeindemitgliedschaft

Mitglied in der Christengemeinschaft wird man nicht durch Geburt, Taufe oder Konfirmation, sondern durch eigenen Entschluss als Erwachsener. Die Aufnahme erfolgt durch das Gespräch mit einem Priester der örtlichen Gemeinde. Die Vielfalt des Gemeindelebens, wie es sich im Gemeindeprogramm widerspiegelt, ist wesentlich von den Impulsen und der Aktivität der Gemeindemitglieder mitgeprägt.

Weltweit werden etwa 100.000 Menschen der Christengemeinschaft als Mitglieder zugerechnet.[2]

Organisation

Rechtliche und wirtschaftliche Organisation

In Deutschland sind die Gemeinden regional zu Körperschaften des öffentlichen Rechts zusammengeschlossen. Die Christengemeinschaft hat damit die gleichen Rechte und Pflichten wie die katholische und evangelische Kirche.

Auf das Recht der Einziehung von Kirchensteuern durch den Staat verzichtet die Christengemeinschaft jedoch ausdrücklich. Sie wird finanziell durch freiwillige Beiträge und Spenden ihrer Mitglieder und Freunde getragen. Das Gehalt der Priester richtet sich nach der wirtschaftlichen Situation der Gemeinde und erfolgt auf einer sozial geprägten Grundlage. Alle rechtlichen und wirtschaftlichen Fragen werden von verantwortlichen Gemeindemitgliedern und Priestern gemeinsam behandelt. Die wirtschaftliche Zusammenarbeit der Gemeinden und Regionen wird von sog. Koordinatoren betreut. Der Kultus ist in die besondere Verantwortung der Priester gegeben.

Geistliche Organisation

Die Christengemeinschaft ist hierarchisch aufgebaut. Die einzelnen Gemeinden werden von verschiedenen geistlichen Lenkern zusammengefasst. An ihrer Spitze steht der Erzoberlenker. Beraten wird dieser von der Priestersynode und zwei Oberlenkern.

Erzoberlenker

- 1925-1938: Friedrich Rittelmeyer

- 1938-1959: Emil Bock

- 1959-1986: Rudolf Frieling

- 1986-2005: Taco Bay

- seit 2005: Vicke von Behr-Negendanck

Unterschiede zu den Lehren der großen christlichen Kirchen

- Lehrfreiheit:

Die Priester der Christengemeinschaft sind an keine Lehre gebunden, sie haben Lehrfreiheit. Einzige Ausnahme ist das Lehren gegen den gegebenen Kultus. Die folgenden Punkte sind daher als exemplarisch aufzufassen.

- Priestertum der Frau:

In der Christengemeinschaft können auch Frauen das Sakrament der Priesterweihe empfangen und dadurch den Beruf des Priesters ausüben. Damit ist die Gleichstellung zwischen Mann und Frau gegeben.

- Freie Gemeinden

Die Gemeinden der Christengemeinschaft erfahren keine Hilfe durch staatliche Instanzen und sind somit selbst verwaltet.

- Ernstnehmen der biblischen Schöpfungsberichte:

Es gab einst einen Weltenzustand, bei dem Geist und Materie noch nicht getrennt waren.

Kritik

Bewertung durch die Großkirchen

Die Taufe der Christengemeinschaft wird von der Evangelischen Kirche in Deutschland wie im Grundsatz auch von der römisch-katholischen und den orthodoxen Kirchen nicht anerkannt.[3]

Zwischen Vertretern der evangelischen Kirche und der Christengemeinschaft hat es vielfältige Gespräche gegeben,[4] von denen auch Ergebnisse publiziert wurden.[5] Aus solchen Gesprächen ist z. B. die Veröffentlichung vom Evangelischen Oberkirchenrat Stuttgart (Hrsg.) Zur Frage der Christlichkeit der Christengemeinschaft – Beiträge zur Diskussion hervorgegangen.

Die Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen kommt in ihrem Online-Lexikon zu der Einschätzung, dass die Christengemeinschaft sich durch eine „Abhängigkeit von anthroposophischen Überzeugungen“ – nicht zuletzt wegen des verbindlichen Kultuswortlautes – „von biblisch gewonnenen Grundeinsichten, denen sich die christlichen Kirchen verpflichtet wissen“, entfremdet, und sieht in der Taufe der Christengemeinschaft, u. a. wegen der darin enthaltenen Annahme einer vorgeburtlichen Existenz der Seele, ein abweichendes Taufverständnis. Aus Sicht der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen „handelt es sich bei der ‚Christengemeinschaft – Bewegung für religiöse Erneuerung‘ um ein anthroposophisch interpretiertes Christentum neben den konfessionellen Kirchen.“[4]

Kritik innerhalb der anthroposophischen Bewegung

Der Christengemeinschaft begegnet innerhalb der anthroposophischen Bewegung zum Teil Widerspruch. Schon kurz nach ihrer Gründung gab es heftige Auseinandersetzungen und Missverständnisse zwischen Anthroposophen und Priestern der Christengemeinschaft. Einzelne Pfarrer rekrutierten ihre Gemeindemitglieder fast ausschließlich aus Mitgliedern und Freunden der Anthroposophischen Gesellschaft. Rudolf Steiner musste ein „klärendes Wort“ bezüglich der angemessenen Unterscheidung zwischen den beiden Bewegungen sprechen und grenzte sie hier deutlich von einander ab.[6]

Kritik seitens des freien christlichen Impulses

Das "Forum Freier Christen", das "Forum Kultus" und die "Initiative, freie christliche Arbeits-Gemeinschaft" werfen der Christengemeinschaft unter Verweis auf Äußerungen Rudolf Steiners[7] einen „kultischen Alleinvertretungsanspruch für die anthroposophische Bewegung“ vor und bestreiten seine Berechtigung. Sie sehen das Zwei-Stände-System von Klerikern und Laien als einen kultushistorisch alten Weg. Weiterhin nutzen sie auch Rituale, die die Christengemeinschaft für sich beansprucht, und sie haben diese teilweise für eigene laienpriesterliche Verwendung im Wortlaut angepasst. Sie behaupten Rudolf Steiner habe die Rituale eigentlich ursprünglich zur freien laienpriesterlichen Verwendung gegeben.[8] Dieser Initiative und ihrer aus Sicht der Christengemeinschaft „unrechtmäßigen Aneignung der Rituale“ trat die Christengemeinschaft 1999 in schriftlichen Stellungnahmen deutlich entgegen.[9][10]

Literatur

| |

- Friedrich Rittelmeyer: Meine Lebensbegegnung mit Rudolf Steiner., 12. Auflage, Urachhaus Verlag, Stuttgart 2007, ISBN 978-3-87838-277-5.

- Hans-Werner Schroeder: Die Christengemeinschaft. Entstehung - Entwicklung - Zielsetzung, Urachhaus, 2. Auflage (2001), ISBN 3-87838-649-4

- Michael Debus: Auferstehungskräfte im Schicksal. Die Sakramente der Christengemeinschaft; Stuttgart: Urachhaus, 2006, ISBN 3-8251-7526-X

- Rudolf Frieling: Christentum und Wiederverkörperung, Fischer TB Vlg., Frankfurt a.M. 1982

- Rudolf F. Gädeke: Die Gründer der Christengemeinschaft. Ein Schicksalsnetz. 48 kurze Biographien mit Abbildungen und Dokumenten; Pioniere der Anthroposophie, 10; Dornach: Verlag am Goetheanum, 1992, ISBN 3-7235-0639-9

- Flensburger Hefte Nr. 22: Erkenntnis und Religion. Zum Verhältnis von Anthroposophischer Gesellschaft und Christengemeinschaft, Flensburger Hefte Vlg., Flensburg 1988, ISBN 3-926841-13-3

- Wolfgang Gädeke: Anthroposophie und die Fortbildung der Religion, Flensburger Hefte Vlg., Flensburg 1990, ISBN 3-926841-24-9

- Edelgard Vietor: Schuld und Sünde. Erkennen - verwandeln - verzeihen, Urachhaus Vlg., Stuttgart 2002, ISBN 3-8251-7375-5

- Evangelischer Oberkirchenrat Stuttgart (Hrsg.): Zur Frage der Christlichkeit der Christengemeinschaft. Beiträge zur Diskussion, (2004), ISBN 3-935129-14-9

- Hat die Christengemeinschaft eine Zukunft? Gespräche mit einem Geistwesen, Flensburger Hefte, Sonderheft 32, (2012), ISBN 978-3-935679-77-0

- Ilse Wellershoff-Schuur: Erneuerung. Versuche zum Thema: Wer braucht die Christengemeinschaft, Urachhaus Vlg., Stuttgart 2012, ISBN 978-3-8251-7844-4

- Tom Ravetz: Vom Dogma befreit. Gesichtspunkte zur Theologie der Christengemeinschaft, Urachhaus Vlg., Stuttgart 2010

- Georg Blattmann, Christus heute ins Leben rufen - Ursprung und Ziel der Christengemeinschaft

- Ulrich Meier (Hg.): Christentum in Entwicklung. Anstöße zum Dialog über eine permanente Reformation, Urachhaus Vlg., Stuttgart 2013

- Rudolf Steiner: Das Verhältnis der Sternenwelt zum Menschen und des Menschen zur Sternenwelt. Die geistige Kommunion der Menschheit., GA 219 (1994), ISBN 3-7274-2190-8 pdf pdf(2) html mobi epub archive.org English: rsarchive.org

- Rudolf Steiner: Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken, I, GA 342 (1993), ISBN 3-7274-3420-1 pdf pdf(2) html mobi epub archive.org English: rsarchive.org

- Rudolf Steiner: Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken, II, GA 343a (1993), ISBN 3-7274-3430-9 pdf pdf(2) html mobi epub archive.org English: rsarchive.org

- Rudolf Steiner: Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken, II. Dokumentarische Ergänzungen GA 343b pdf pdf(2) html mobi epub archive.org English: rsarchive.org

- Rudolf Steiner: Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken, III, GA 344 (1994), ISBN 3-7274-3440-6 pdf pdf(2) html mobi epub archive.org English: rsarchive.org

- Rudolf Steiner: Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken, IV, GA 345 (1994), ISBN 3-7274-3450-3 pdf pdf(2) html mobi epub archive.org English: rsarchive.org

- Rudolf Steiner: Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken, V, GA 346 (2001), ISBN 3-7274-3460-0 pdf pdf(2) html mobi epub archive.org English: rsarchive.org

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com URL: www.steinerverlag.com. Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net, archive.org und im Rudolf Steiner Online Archiv. Eine textkritische Ausgabe grundlegender Schriften Rudolf Steiners bietet die Kritische Ausgabe (SKA) (Hrsg. Christian Clement): steinerkritischeausgabe.com Die Rudolf Steiner Ausgaben basieren auf Klartextnachschriften, die dem gesprochenen Wort Rudolf Steiners so nah wie möglich kommen. Hilfreiche Werkzeuge zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk sind Christian Karls kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners und Urs Schwendeners Nachschlagewerk Anthroposophie unter weitestgehender Verwendung des Originalwortlautes Rudolf Steiners. Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de. |

Weblinks

- Die Christengemeinschaft International

- Die Christengemeinschaft in Deutschland

- Die Christengemeinschaft in Österreich

- Die Christengemeinschaft in der Schweiz

- The Christian Community (engl.)

- Bibelübersetzungen aus dem Umfeld der Anthroposophie und Christengemeinschaft

Kritische Links

- Das elektronische Informationssystem über (...) religiöse (...) Gemeinschaften (...) in Deutschland ->Christengemeinschaft

- Artikel in "Rheinische Post"

Einzelnachweise

- Hochspringen ↑ Rudolf Steiner, Das Verhältnis der Sternenwelt zum Menschen und des Menschen zur Sternenwelt, Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz, 1994, Seite 169

- Hochspringen ↑ http://universal_lexikon.deacademic.com/70175/Christengemeinschaft

- Hochspringen ↑ Evangelischer Oberkirchenrat Stuttgart (Hrsg.): Zur Frage der Christlichkeit der Christengemeinschaft. Beiträge zur Diskussion. Markstein, Stuttgart 2004, S. 6

- ↑ Hochspringen nach: 4,0 4,1 Lexikoneintrag über die Christengemeinschaft im Online-Lexikon der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen, Berlin: http://www.ezw-berlin.de/html/3_201.php

- Hochspringen ↑ z. B. Evangelischer Oberkirchenrat Stuttgart (Hrsg.): Zur Frage der Christlichkeit der Christengemeinschaft. Beiträge zur Diskussion. Markstein, Stuttgart 2004

- Hochspringen ↑ Siehe dazu den Vortrag von Steiner vom 30. Dezember 1922

- Hochspringen ↑ In einer Besprechung mit den Lehrern des Freien christlichen Religionsunterrichtes in der Freien Waldorfschule Stuttgart sagte Steiner am 9. Dezember 1922: „Zur Anthroposophischen Gesellschaft steht die Christengemeinde in keinem anderen Verhältnis als der Katholizismus oder die Quäker“; zitiert nach stenografischen Aufzeichnungen Karl Schuberts

- Hochspringen ↑ Siehe dazu www.Forum-Kultus.de

- Hochspringen ↑ u. a. Hans-Werner Schroeder in der Zeitschrift "Die Drei" 2/1999 (http://diedrei.org/hefte-anzeigen/inhalt/heft-2-1999.html)

- Hochspringen ↑ vgl. auch zu den einzelnen Ritualen und der Kritik → Der freie christliche Impuls.

| Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Christengemeinschaft aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution/Share Alike. In Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. |