Unsere alten Seiten bleiben vorerst hier online, werden aber nicht mehr gepflegt! Das neue AnthroWiki finden Sie wie gewohnt unter anthrowiki.at. |

| Eine freie Initiative von Menschen bei anthro.wiki, anthro.world und biodyn.wiki mit online Lesekreisen, Übungsgruppen, Vorträgen ... |

| |

Johannesbau: Unterschied zwischen den Versionen

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

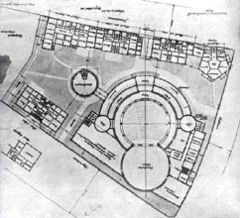

[[Bild:Johannesbau Muenchen Grundriss.jpg|thumb|240px|Grundriss des geplanten Johannesbaus in [[Wikipedia:München|München]].]] | [[Bild:Johannesbau Muenchen Grundriss.jpg|thumb|240px|Grundriss des geplanten Johannesbaus in [[Wikipedia:München|München]].]] | ||

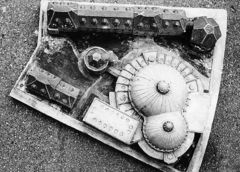

| + | [[Bild:Johannesbau_Muenchen1.jpg|thumb|240px|Modell des [[Johannesbau]]s, der in [[Wikipedia:München|München]] errichtet werden sollte.]] | ||

[[Bild:Goetheanum1_Grundriss.gif|thumb|240px|Grundriss des [[Erstes Goetheanum|ersten Goetheanums]] in [[Wikipedia:Dornach SO|Dornach]].]] | [[Bild:Goetheanum1_Grundriss.gif|thumb|240px|Grundriss des [[Erstes Goetheanum|ersten Goetheanums]] in [[Wikipedia:Dornach SO|Dornach]].]] | ||

Der '''Johannesbau''', der in [[Wikipedia:München|München]] an der Ungererstraße in Schwabing errichtet werden sollte, war vor allem als Veranstaltungsstätte für die [[Mysteriendramen]] [[Rudolf Steiner]]s und für [[Eurythmie]]aufführungen geplant. Der Name des Baus leitet sich von [[Johannes Thomasius]], dem Protagonisten der Mysteriendramen Steiners, ab. Der Johannesbau sollte bereits, wie später das [[Goetheanum]], als Doppelkugelbau ausgeführt werden, nach einer Idee, die Steiner erstmals schon 1908 gefasst hatte. Durch den Widerstand der Münchner Behörden konnte der geplante Bau allerdings nicht errichtet werden. | Der '''Johannesbau''', der in [[Wikipedia:München|München]] an der Ungererstraße in Schwabing errichtet werden sollte, war vor allem als Veranstaltungsstätte für die [[Mysteriendramen]] [[Rudolf Steiner]]s und für [[Eurythmie]]aufführungen geplant. Der Name des Baus leitet sich von [[Johannes Thomasius]], dem Protagonisten der Mysteriendramen Steiners, ab. Der Johannesbau sollte bereits, wie später das [[Goetheanum]], als Doppelkugelbau ausgeführt werden, nach einer Idee, die Steiner erstmals schon 1908 gefasst hatte. Durch den Widerstand der Münchner Behörden konnte der geplante Bau allerdings nicht errichtet werden. | ||

| Zeile 27: | Zeile 28: | ||

== Der Münchner Johannesbauverein == | == Der Münchner Johannesbauverein == | ||

[[Bild:Goetheanum1.jpg|thumb|240px|[[Erstes Goetheanum]] in [[Wikipedia:Dornach SO|Dornach]].]] | [[Bild:Goetheanum1.jpg|thumb|240px|[[Erstes Goetheanum]] in [[Wikipedia:Dornach SO|Dornach]].]] | ||

| − | |||

Zur Planung und Ausführung des Johannesbaus wurde 1911 der Münchner [[Johannesbauverein]] gegründet, der 1913, nachdem das Bauvorhaben in München aufgegeben werden musste, mit dem in [[Wikipedia:Dornach SO|Dornach]] zur Errichtung des [[Erstes Goetheanum|ersten Goetheanums]] gegründeten ''zweiten'' Johannesbauverein verschmolzen wurde. | Zur Planung und Ausführung des Johannesbaus wurde 1911 der Münchner [[Johannesbauverein]] gegründet, der 1913, nachdem das Bauvorhaben in München aufgegeben werden musste, mit dem in [[Wikipedia:Dornach SO|Dornach]] zur Errichtung des [[Erstes Goetheanum|ersten Goetheanums]] gegründeten ''zweiten'' Johannesbauverein verschmolzen wurde. | ||

Version vom 20. März 2008, 08:07 Uhr

Der Johannesbau, der in München an der Ungererstraße in Schwabing errichtet werden sollte, war vor allem als Veranstaltungsstätte für die Mysteriendramen Rudolf Steiners und für Eurythmieaufführungen geplant. Der Name des Baus leitet sich von Johannes Thomasius, dem Protagonisten der Mysteriendramen Steiners, ab. Der Johannesbau sollte bereits, wie später das Goetheanum, als Doppelkugelbau ausgeführt werden, nach einer Idee, die Steiner erstmals schon 1908 gefasst hatte. Durch den Widerstand der Münchner Behörden konnte der geplante Bau allerdings nicht errichtet werden.

"Denn der Bau sollte umgeben sein von einer Anzahl von Häusern, die bewohnt worden wären von Freunden, welche die Möglichkeit gehabt hätten, sich dort anzusiedeln. Diese Häuser hätten den Bau umrahmt, der möglichst unansehnlich hätte aussehen können, weil man ihn unter den Häusern nicht gesehen hätte. So war der ganze Bau als Innenarchitektur gedacht... Aber wir haben, nachdem wir uns verschiedene Mühe gegeben haben, die Sache so herzustellen auf dem Platz, der auch in München schon erworben war, den Widerstand der Münchner Künstlerschaft zunächst gefunden und zwar in einer solchen Weise, daß man erfahren konnte: den Leuten ist es nicht recht, was wir da nach München hineinsetzen wollen; aber was sie selbst wollen, sagten sie nicht. Daher hätte man immer neue Veränderungen vornehmen können, und es hätte so jahrzehntelang fortgehen können. Da sahen wir uns denn veranlaßt, eines Tages von der Idee, die Sache in München zu realisieren, abzusehen und einen Baugrund in Dornach bei Basel zu benutzen. Dadurch wurde auf einem Hügel der Bau in Angriff genommen. Damit fielen die umlagernden Häuser fort, der Bau mußte von allen Seiten sichtbar sein." (Lit.: GA 181, 3.7.1918)

Nachdem Steiner das Baugelände in Dornach in der Schweiz geschenkt worden war, wurde statt dessen dort das erste Goetheanum errichtet, wozu die ursprünglichen Baupläne des Johannesbaus entsprechend modifiziert wurden. Nun gab es auch die Möglichkeit, zwei Seitenbauten hinzuzufügen, die den Bau zur Kreuzform erweiterten.

Der Münchner Johannesbauverein

Zur Planung und Ausführung des Johannesbaus wurde 1911 der Münchner Johannesbauverein gegründet, der 1913, nachdem das Bauvorhaben in München aufgegeben werden musste, mit dem in Dornach zur Errichtung des ersten Goetheanums gegründeten zweiten Johannesbauverein verschmolzen wurde.

Literatur

- Rudolf Steiner: Erdensterben und Weltenleben. Anthroposophische Lebensgaben. Bewußtseins-Notwendigkeiten für Gegenwart und Zukunft, GA 181 (1991)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com URL: www.steinerverlag.com. Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net, archive.org und im Rudolf Steiner Online Archiv. Eine textkritische Ausgabe grundlegender Schriften Rudolf Steiners bietet die Kritische Ausgabe (SKA) (Hrsg. Christian Clement): steinerkritischeausgabe.com Die Rudolf Steiner Ausgaben basieren auf Klartextnachschriften, die dem gesprochenen Wort Rudolf Steiners so nah wie möglich kommen. Hilfreiche Werkzeuge zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk sind Christian Karls kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners und Urs Schwendeners Nachschlagewerk Anthroposophie unter weitestgehender Verwendung des Originalwortlautes Rudolf Steiners. Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de. |