Unsere alten Seiten bleiben vorerst hier online, werden aber nicht mehr gepflegt! Das neue AnthroWiki finden Sie wie gewohnt unter anthrowiki.at. |

| Eine freie Initiative von Menschen bei anthro.wiki, anthro.world und biodyn.wiki mit online Lesekreisen, Übungsgruppen, Vorträgen ... |

| |

Göttliche Komödie/Inferno

Inhaltsverzeichnis

[Verbergen]- 1 Inferno

- 1.1 Übersicht

- 1.2 Die drei wilden Tiere

- 1.3 Vergil und die Prophezeiung des kommenden Erlösers, des «Veltro»

- 1.4 Beatrice, Lucia und die Himmelskönigin Maria

- 1.5 Das Höllentor

- 1.6 Der Abstieg in die Unterwelt

- 1.7 Paolo und Francesca

- 1.8 Kerberos

- 1.9 Buße für Geiz und Verschwendung

- 1.10 Die Stadt Dis

- 1.11 Die Hölle und die neun Schichten des Erdinneren

Inferno

Übersicht

| 1 Der finstere Wald; die drei Tiere; Virgil; der „Veltro“. 2 Mission Virgils; die drei himmlischen Frauen. 3 Eingang der Hölle; die Unentschlossenen; Acheronstrom. 4 Erster Kreis Limbus (= Vor-Hölle); tugendhafte Heiden. 5 Zweiter Kreis Wollust; Francesca und Paolo. 6 Dritter Kreis Gier; Cerberus; Ciaccos Prophetie. 7 Vierter Kreis Geiz und Verschwendung. 8 Fünfter Kreis Styx Zorn, Trägheit des Herzens. 9 Sechster Kreis die Stadt Dis; der hohe Gesandter (Aeneas). 10 Ketzer in glühenden Sarkophagen; Farinata. 11 Erklärung der Einteilung der Hölle Aristotelische Laster 12 Siebenter Kreis Gewalttäter gegen Andere. Blutstrom des Phlegethon. Zentauren. 13 Gewalt gegen sich selbst Wald der Selbstmörder. 14 Gewalt gegen Gott Gotteslästerer. 15,16 Gewalt gegen die Natur Brunetto Latini. 17 Wucherer; das Ungeheuer Geryon (Betrug). 18 Achter Kreis Malebolge mit 10 Sacktälern. 19 Simonisten Päpste Nikolaus III. Bonifacius VIII. 20 Wahrsager. Zauberer. 21 Bestechende und Bestechliche; glühender Pechsee. 22 Humoristisches Intermezzo: Teufel im Pechsee. 23 Heuchler; Pharisäer. 24,25 Diebe und Räuber; Schlangen als Peiniger. 26 Schlechter Ratgeber — Ulysses' Fahrt nach dem Westen. 27 Schlechte Ratgeber (Fortsetzung). 28 Stifter von Zwietracht; Mohammed; Bertran de Born. 29 Falschmünzer. 30 Fälscher. 31 Neunter Kreis Untere Regionen der Hölle. 32 Das ewige Eisgefilde des Verrates. Verrat an Verwandten an dem Vaterland. 33 Ugolino. 34 Verrat an Wohltätern, an Gott. Luzifer; mechanischer Flügelschlag. Judas, Brutus, Cassius. Durchgang durch den Mittelpunkt der Erde zum Läuterungsberg.

|

Die drei wilden Tiere

Dante begegnen zunächst drei wilde Tiere, in denen sich die noch ungeläuterten Kräfte der seelischen Wesensglieder widerspiegeln - ein Pardelluchs (manchmal auch als Panthertier übersetzt), ein Löwe und eine Wölfin.

| 31 Sieh, beim Beginn des steilen Weges, schier |

46 Es schien, daß er sich gegen mich bewegte, |

Die drei Tiere sind Imaginationen, die die Schwächen der seelischen Wesensglieder, also der Empfindungsseele, der Verstandes- oder Gemütsseele und der Bewusstseinsseele, sichtbar machen:

"Dante nennt drei Symbole, die drei Haupteigenschaften seines Triebkörpers, seines Astralleibes, seiner niederen Seele darstellen: einen Panther, einen Löwen, eine Wölfin. Seine Hauptleidenschaften treten ihm also in Gestalt von drei Tieren entgegen. Das ist aber nicht ein bloßes Sinnbild. Wenn der Mensch den Astralplan betritt, dann kommen ihm eben wirklich die niederen Leidenschaften in der Form von Tieren entgegen. Die Wölfin bedeutet die eine Leidenschaft. Es ist dieselbe Wölfin, die einstmals Romulus und Remus gesäugt hat. Das ist die Leidenschaft, die dazumal, als das römische Volk gegründet wurde, von den Menschen angenommen worden ist, die Leidenschaft, die in allem lebt, was sich auf den Besitz richtet, die Habsucht und andererseits das Recht auf persönlichen Besitz. Diese Leidenschaft ist damals den Menschen eingeimpft worden, als die Wölfin Romulus und Remus gesäugt hat, vorher eignete sich der Mensch die Eigenschaft der Tapferkeit an, die im Löwen zum Ausdruck kommt und die zur Herrschsucht werden kann. Noch weiter zurück liegt das, wie sich aus der Priesterherrschaft die größere Schlauheit herausbildet: der Panther, die Odysseus-Eigenschaft. Als Virgil dem Dante entgegentritt, sagt er: Befreien kann ich dich nicht von den drei Tieren, am wenigsten aber von der Wölfin. - Das sagt er, weil Dante aus dem herausgewachsen ist, was von den alten römischen Leidenschäften in Italien geblieben ist. Den Virgil, der in der Äneide ein Bild der Einweihung gegeben hat, mußte Dante zum Führer nehmen. Von Virgil lernten die Menschen damals am meisten darüber, wie es im Jenseits aussieht. In drei Stufen bauten sie sich damals das Jenseits auf: aus Hölle, Fegefeuer und Himmel." (Lit.: GA 97, S. 32)

- "Eine Wölfin ist für Dante das Bild für die Unmäßigkeit, für die Schattenseiten der Empfindungsseele. Dann begegnen uns die Schattenseiten der Verstandesseele als der Entwickelung widerstrebende Kräfte: Was nicht in sich geschlossener Starkmut ist, was sinnlos aggressive Kräfte der Verstandesseele sind, das tritt uns in Dantes Phantasie als ein zu Bekämpfendes in dem Löwen entgegen. Und die Weisheit, die nicht nach den Höhen der Welt hinaufstrebt, die sich nur als Klugheit und Schlauheit auf die Welt richtet, tritt uns in dem dritten Bilde, in dem Luchs, entgegen. Die «Luchs-Augen» sollen darstellen Augen, die nicht Weisheitsaugen sind, die in die geistige Welt hineinsehen, sondern Augen, die nur auf die Sinnenwelt gerichtet sind." (Lit.: GA 59, S. 289)

Ihnen muss durch die platonischen Tugenden Weisheit, Starkmut und Mäßigkeit entgegengewirkt werden:

- "Weisheit, die Kraft der Bewußtseinsseele; Starkmut in sich selber, die Kraft, welche der Verstandes- oder Gemütsseele entstammt, und Mäßigkeit, dasjenige, was die Empfindungsseele in ihrer höchsten Entfaltung erreicht. Wenn das Ich durchgeht durch eine Entwickelung, die getragen ist von der Mäßigkeit der Empfindungsseele, von der Starkheit oder inneren Geschlossenheit der Verstandes- oder Gemütsseele, von der Weisheit der Bewußtseinsseele, dann kommt es allmählich zu höheren Seelenerlebnissen, die in die geistige Welt hinaufführen." (Lit.: GA 59, S. 289)

– dazu gehört dann noch die Gerechtigkeit, die unmittelbar mit der Ich-Kraft zusammenhängt.

Vergil und die Prophezeiung des kommenden Erlösers, des «Veltro»

Als geistiger Führer durch die Unterwelt erscheint nun Vergil. Er weist Dante darauf hin, dass die gierige Wölfin, die Dante verfolgt, erst durch den «Veltro» (infin che ’l veltro verrà - Inferno 1,101), eine Art Windhund oder Jagdhund (im nachstehenden Text als Dogge übersetzt), besiegt werde, der sich nicht mit Land und Erz, also nicht mit physischen Gütern, seinen Hunger stillt, sondern von sich von Weisheit, Liebe und Tugend (sapïenza, amore e virtute - Inferno 1,104) nährt.

| 85 Mein Meister, Vorbild! dir gebührt der Preis, |

100 Mit vielen Thieren sieht man es sich gatten, |

Zwei weitere Hinweise auf den «Veltro» befinden sich im «Purgatorio»:

| 10 Du alte Wölfin, sei vermaledeit! |

40 Schon nahen Sterne sich – wie ich’s gewiß |

Darüber, wer mit diesem «Veltro», der als Erlöser kommen solle, gemeint sei, wurde viel gerätselt[7]. Vielfach wurden äußere Zeitgenossen Dantes genannt, insbesonders Cangrande della Scala, dem Stadtherrn von Verona, der eigentlich den Geburtsnamen Francesco della Scala trug und erst später den Kriegsname Can Grande bekam, der italienisch Großer Hund bedeutet. Auf ihn setzte Dante große Hoffnungen und widmete ihm das «Paradiso», wo er ihn auch in Paradiso 27,88-93 erwähnt. Auch Kaiser Heinrich VII., von dem sich Dante ebenfalls viel erwartete, wurde genannt und schließlich auch Dante selbst.

Fünfhundertzehn und fünf, also 515, in Purgatorio 33,43 ist die Zahl des «Veltro» und ist in römischen Ziffern zu lesen als DXV oder auch DVX (D = 500 + X = 10 + V =5). Rodolfo Benini[13] deutet das als Dante Veltro di Christo („Dante ist der Windhund des Christus“; X steht dabei für das griech. Χ (Chi), als Zeichen des Christus). Benini zeigt dabei auch bestimmte Zahlenrhythmen in der Commedia auf, die auf 515 bzw. auf 666, die Zahl des Tieres, aufbauen.

Die äußeren Deutungen mögen teilweise berechtigt sein, offenbaren aber nicht die eigentliche geistige Bedeutung des «Veltro». Man darf dabei nicht vergessen, dass die «Göttliche Komödie» in Wahrheit eine Einweihungsschrift ist. W. F. Veltman geht in seiner Betrachtung zu «Dantes Weltmission» davon aus, dass mit dem «Veltro» keine bestimmte physische Person gemeint ist, sondern das höhere, mit dem Christus verbundene Ich des Menschen. Diese Christus-Ich-Kraft überwindet die ahrimanischen Mächte, die durch die Wölfin imaginiert werden, und ist der eigentliche Erlöser und Heiler (Lit.: Veltman, S 73).

Rätselhaft ist zunächst auch der Ort „Inmitten Feltr’ und Feltro“ (tra feltro e feltro, Inferno 1,105), an dem der «Veltro» erscheinen soll. Feltro heißt im Italienischen „Filz“ oder auch „Filter“. Ein äußerer Ort kommt aus geistiger Sicht nicht infrage. Welcher andere „Ort“ kann also gemeint sein? Wohl nur jener Ort, an dem das Ich erscheint - nämlich in den irdischen Leibeshüllen des Menschen. Sie bilden laut Veltman den Filz, der von der Ich-Kraft durchtränkt und dadurch geläutert und vergeistigt wird[14]. Das ist aber gerade das zentrale Thema der Commedia! Durch das Ich wird der Astralleib von den luziferischen Kräften und mit Hilfe des Christus der Ätherleib von dem ahrimanischen Einschlag befreit. So kann der Seelenleib zum Geistselbst aufsteigen, zur Jungfrau Sophia = Beatrice, und damit bewusst in die geistige Welt eintreten. Der Ätherleib wird durch die Göttin Natura = Matelda gestärkt.

Der «Veltro» wurde auch auf den Priesterkönig Johannes bezogen, von dem zur Zeit Dantes viel gesprochen wurde, und auch auf die Wiederkehr des Christus im Ätherischen[15]. Beide Deutungen stehen durchaus im Einklang mit voranstehenden Ausführungen. Der Priesterkönig Johannes wird seine wesentliche Aufgabe im künftigen sechsten nachatlantischen Kulturzeitraum darin haben, die Ausbildung des Geistselbst zu fördern und gerade dadurch auch immer mehr Menschen die Schau des ätherischen Christus ermöglichen.

Beatrice, Lucia und die Himmelskönigin Maria

Dante zweifelt zunächst noch, ob er würdig genug sei und ob seine Kräfte und Talente für die Reise in die Unterwelt ausreichen würden. Da erzählt ihm Vergil, wie er von Beatrice berufen worden sei, ihm auf diesem gefährlichen Weg beizustehen. Beatrice hatte ihren Auftrag von der mitleidvollen Lucia erhalten, und diese ihrerseits von einem edlen Weib, der hohen Himmelskönigin Maria selbst. So wachen letztlich drei heilige Himmelsfrauen, gleichsam drei Facetten der himmlischen Jungfrau Sophia, über Dantes Geschick.

| 94 Ein edles Weib dort, von den Hindernissen |

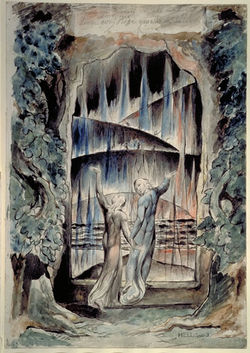

Das Höllentor

Derart von Vergil ermutig, schreitet er unter dessen Führung mutig durch das Höllentor.

| 1 Durch mich geht’s ein zur Stadt der ew’gen Qualen,[16] |

Der Abstieg in die Unterwelt

Im Anticlaudian des Alanus ab Insulis waren die Wesen der Unterwelt erst ganz am Schluß zum Kampf angetreten. Bei Dante wird der Schilderung der Unterwelt, des Infernos, von Anfang an breiter Raum gegeben. Die 9 Kreise der Hölle haben einen deutlichen Bezug zu den seelischen Wesensgliedern.

Die Wahrheiten von Reinkarnation und Karma sind Dante noch fremd. Er steht fest auf dem Boden der Augustinischen Lehre und daher schließen an dieses Erdenleben unmittelbar Hölle, Fegefeuer oder Himmel so an, wie er es in seinem Gedicht schildert.

"Augustinus sagt: Auf dieser Erde ist ein Teil der Menschen zum Guten und ein Teil zum Bösen bestimmt. - Die andere Anschauung ist die, wonach wir uns durch viele Verkörperungen hindurch entwickeln. Nur diese zwei Weltanschauungen sind möglich. Dante steht auf dem Boden der Augustinischen Weltanschauung. Da bereitet sich der Mensch in diesem Erdenleben zu einem Schicksal für die Ewigkeit vor. Daher schließt sich an dieses Erdenleben unmittelbar Hölle, Fegefeuer oder Himmel an. Man betrachtet das eine Erdenleben hier als maßgebend. Man sieht nur auf die Persönlichkeit des Menschen.

Geht man über die Persönlichkeit hinaus, so geht man über Geburt und Tod hinaus. Über die Persönlichkeit hinausgehend ist das, was bei der Geburt hereinkommt und beim Tode wieder herausgeht. Das ist die Individualität. Was der Mensch als Individualität verschuldet hat, muß in einem nächsten Leben ausgeglichen werden. Streicht man Reinkarnation und Karma, so muß alles in einem Leben ausgeglichen werden. Wenn man für alles, was die Persönlichkeit angeht, die Vergeltung sucht, so schafft man für das Persönliche das Gegenbild, das ist die Hölle. Die Hölle ist nichts anderes als das völlige Verstricktsein in das Persönliche. Das Gegenbild des Persönlichen im Diesseits, das ist die Hölle im Jenseits. Das Persönliche darf nicht so verstrickt sein in das Diesseits, daß es das Dasein verschönt. Das Christentum hat in die Welt die Auffassung hineingebracht, daß alles davon abhängt, wie sich dies eine Leben zwischen Geburt und Tod abspielt. Darum mußte es das Irdische zu einem Jammertal machen. Es mußte darauf hinweisen, daß man das Irdische abzustreifen hat. Die heidnische Kunst ist dagegen das, was uns in das persönliche Element verstrickt. Die alten Künstler versuchten, dieses Irdische schön zu gestalten. Wer nur das Persönliche sieht, sagt: Dieses Persönliche muß alles Schöne abstreifen. Er muß gerade die Erde weniger schön machen, die Persönlichkeit von dem Diesseits losreißen. Darum war es konsequent, daß Homer und alle Dichter des Altertums dem Dante in der Hölle erschienen." (Lit.: GA 097, S. 32f)

Paolo und Francesca

Im 2. Höllenkreis büßen Paolo Malatesta und Francesca da Rimini für die Sünden der Wollust. Francesca war mit Giovanni („Gianciotto“) Malatesta verheiratet, der als kriegerisch und grausam, aber auch als verkrüppelt oder lahm beschrieben wird, und hatte mit dessen Bruder Paolo („il Bello“) Ehebruch begangen. Gianciotto soll die beiden ertappt und anschließend ermordet haben.

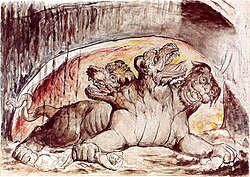

Kerberos

Im 3. Höllenkreis, wo die Schlemmer für ihre Gier büßen, begegnet Dante dem Höllenhund Kerberos (Cerberus):

| 13 Ein Unthier, wild und seltsam, Cerberus,[17] |

Buße für Geiz und Verschwendung

Im 4. Höllenkreis büßen die Sünder für Geiz und Verschwendung.

"Wahr ist seine Schilderung der Geizigen und Verschwender auf dem astralen Plan. Dort kommen dem Menschen die eigenen Leidenschaften als Spiegelbilder entgegen. Der Geizige sieht auf dem astralen Plan das, was er mit dem Geiz anrichtet, als Verschwender. Der Verschwender sieht seine Eigenschaften in dem Gegenbild des Geizigen." (Lit.: GA 097, S. 33f)

Die Stadt Dis

Bis zum 6. Kreis, wo sich die schreckliche Stadt Dis befindet, werden die Folgen der Unmäßigkeit gebüßt – also die vorwiegend luziferischen Verfehlungen der Empfindungsseele. Im 7. Höllenkreis schmoren die Gewalttäter; hier ist auch der schreckliche Wald der Selbstmörder – eben alle, die nicht genügend Starkmut entwickelt haben, um die Verstandes- oder Gemütsseele zu läutern. Ab dem 8. Kreis finden sich die Simonisten, die falschen Wahrsager und Zauberer, die Lügner, Betrüger und Verräter, die sich der ahrimanischen Verfehlungen der Bewusstseinsseele schuldig gemacht haben. Im Zentrum, im 9. Kreis, in der Eishölle, finden wir nach Dantes Schilderung Luzifer – tatsächlich ist es aber Ahriman, der von hier aus seine Kräfte ausschickt.

"In der Stadt Dis ist Epikur, der Vertreter der Weltanschauung, die auf den Ausbau des Diesseits geht. Die Stadt Dis soll den Repräsentanten des physisch Wirklichen ausdrücken. Da sind die Menschen in Särgen. Die Materialisten sind lebendige Tote. Sie sagen, der Mensch sei ein bloßer Leichnam. Nun müssen sie als tote Seelen in Särgen liegen." (Lit.: GA 097, S. 34f)

Die Hölle und die neun Schichten des Erdinneren

Die 9 Kreise der danteschen Hölle korrespondieren mit den 9 Schichten des Erdinneren, wie sie Rudolf Steiner gelegentlich charakterisiert hat. Sie stellen die Summe der astralen Kräfte dar, die den Menschen an die Erde fesseln und ihn immer wieder zu einer neuen Inkarnation herunterziehen, solange er diese Kräfte nicht aus seinem Wesen ausgeschieden hat. Dante schildert die gemäß der katholischen Lehre die Hölle als Ort der ewigen Verdammnis. Wahr ist, dass diese Kräfte nicht im Kamaloka abgetan werden können, sondern dass sich der Mensch erst nach und nach im Laufe der aufeinanderfolgenden Inkarnationen von ihnen endgültig befreien kann. Dante ist allerdings der Reinkarnationsgedanke noch weitgehend fremd. Allerdings bereitet ihm die von der Kirche postulierte ewige Verdammnis sämtlicher auch hochstehender Persönlichkeiten der vorchristlichen Zeit Unbehagen. Und so findet sich in seiner Commedia, fußend auf der «Legenda Aurea», eine vielsagende Ausnahme von der sonst unumstößlichen Regel: Kaiser Trajanus sei auf Fürsprache von Papst Gregor dem Großen die Gunst eines neuerlichen Erdenlebens in gewährt worden, in dem er die Taufe empfangen habe und so von der ewigen Verdammnis befreit worden wäre.

Es besteht allerdings künftig die Gefahr, dass Menschenseelen zum Raube Ahrimans werden und sich ganz mit der Erdenschlacke verbinden. Wie schon erwähnt, haust Ahriman in der Eishölle, nicht Luzifer. Dante schildert ihn als riesenhaftes grausiges Wesen mit 3 Gesichtern und fledermausartigen Flügeln (Inferno 34,11).

Dante schildert den Höllenraum als sich nach unten zu immer mehr verengenden Trichter, auf dessen Grund sich – im Erdenzentrum – die Eishölle befindet – ein vielsagendes Bild des immer stärkeren Eingeschlossen- und Eingefrorenseins in den materiellen Kräften. Von hier unten greift Ahriman herauf nach dem Menschengeist und will ihn in die geistigen Gesetzmäßigkeiten des Materiellen Daseins hineinzwingen. Ahriman will den Menschengeist mechanisieren, Luzifer hingegen will den Menschen zum moralischen Automaten machen, d.h. ihn eigentlich in den Unschuldszustand des Tieres zurückversetzen. Das menschliche Ich fiele dadurch in den Schoß der geistigen Welt zurück – allerdings in den Schoß der luziferischen geistigen Welt. Durch Ahriman würde das menschliche Ich zersplittert. Diese Splitter will sich Ahriman einverleiben und dadurch der göttlichen Schöpferkraft teilhaftig werden, die als Funke im menschlichen Ich lebt.

Rudolf Steiner weist darauf hin, dass sich die ersten 7 Schichten des Erdinneren dem geistigen Blick eröffnen, wenn man die 7 Stufen des christlichen Einweihungsweges durchschreitet:

"Auch für die hellseherische Forschung besteht die Erde aus Schichten, und es stellt sich heraus, daß diese Schichten stufenweise wahrnehmbar werden.

Diejenigen, welche die Vorträge über das Johannes-Evangelium gehört haben, werden sich erinnern, daß es sieben Stufen der christlichen Einweihung gibt. Diese bestehen erstens in der Fußwaschung, zweitens in der Geißelung, drittens der Dornenkrönung, viertens der Kreuztragung, fünftens im mystischen Tod, sechstens in der Grablegung, siebentens in der Auferstehung. In der Tat tritt für jede dieser Einweihungsstufen in bezug auf die Erforschung der Erde etwas besonders Merkwürdiges zutage, nämlich für jede dieser Einweihungsstufen erweist sich eine jeweils um einen Grad tiefer liegende Schicht unserer Erde als durchsichtig, so daß derjenige, welcher die erste Stufe der Einweihung erreicht hat, zunächst die erste Schicht der Erde durchschauen kann. Wer die zweite Stufe erreicht hat, durchschaut eine zweite Schicht, die ganz anders aussieht. Derjenige, der die Dornenkrönung erlebt hat, sieht eine dritte Schicht. Dann kommt die Stufe der Kreuztragung, welche die vierte Schicht sichtbar macht. Die fünfte Stufe, der mystische Tod, erschließt eine weitere Schicht. Dann kommt die sechste Stufe, die Stufe der Grablegung. Die siebente Schicht entspricht der Auferstehung, so daß Sie sieben aufeinanderfolgende Schichten haben. Dann liegen jenseits dieser sieben Schichten für diejenigen Stufen, auf die sich der Mensch erhebt, wenn er diese sieben Stufen der Einweihung absolviert hat, noch zwei weitere Schichten des Erdenplaneten, eine achte und eine neunte Schicht des Erdeninneren, so daß wir unser Erdinneres aus neun übereinanderliegenden Schichten aufgebaut haben. Ich habe diese Schichten im wesentlichen gleich breit gezeichnet (siehe Zeichnung); sie sind es in Wirklichkeit nicht, sondern sie sind verschieden breit. Aber die Breite der Schichten wird uns heute weniger interessieren können." (Lit.: GA 096, S. 32)

Dante steigt bei seiner Schau des Inferno, wie wir gesehen haben, in seine eigenen Seelentiefen hinab. Schaut man das mit dem, was eben beschrieben wurde, zusammen, so erkennt man, dass man durch die 7 Stufen des christlichen Einweihungsweges alles das erkennen kann, was mit den Verfehlungen der Empfindungsseele und der Verstandesseele zusammenhängt. Damit korrespondieren die 7 oberen Schichten des Erdinneren. Nicht erreicht man auf diesem Weg das eigentlich Böse, das mit der Bewusstseinsseele zusammenhängt. Dazu sind zwei weitere Schritte nötig. Erst durch die Bewusstseinsseele kann der Mensch aus eigenem Entschluss böse werden – bis dahin ist er Opfer der luziferischen und ahrimanischen Verführer. Im Ausgleich dazu wird der Mensch aber auch erst durch die Bewusstseinsseele fähig, selbsttätig Moral zu schaffen. Rudolf Steiner hat mit seinem in der Philosophie der Freiheit geprägten Begriff der moralischen Intuition darauf hingewiesen.

Erst mit dem Bewusstseinsseelenzeitalter eröffnet sich dem Menschen die zweifache Perspektive: entweder Ahriman in sich aufzunehmen – wodurch es zur Inkarnation Ahrimans kommt - und sich ganz mit der Erdenschlacke zu verbinden – oder das Ich mit dem Christus zu erfüllen im Sinne des Paulus-Wortes "Nicht ich, sondern der Christus in mir!"- Hochspringen ↑ 32–36. Aber noch sollen wir nicht ungestört emporklimmen. Die Lust der Sinne – der Panther – tritt zuerst und so lange der Körper noch jugendlich frisch ist, uns feindlich entgegen, und hemmt unsere Fortschritte zu dem Höhern. Droht sie auch den bessern Vorsatz in uns zu vernichten, so erscheint sie doch in minder abschreckender Gestalt, ja anziehend durch Munterkeit und Frische.

- Hochspringen ↑ 37–43. Aber wenn nun eben die Sonne der Wahrheit uns den Morgen hat tagen lassen, wenn wir die Welt in neuem Glanze liegen sehen, dann schöpfen wir Muth, das Höhere zu erreichen. (Die Reise des Dichters wird, wie bedacht, in der heiligen Woche, im Beginne des Frühlings unternommen, in der Jahreszeit, in welcher das erneute Leben der Natur in uns selbst Muth und Hoffnung erneuert, und in welcher, wie der Dichter V. 38–40 vorausgesetzt, Gott die Welt erschaffen hat. Die Sonne steht zu dieser Zeit im Widder.)

- Hochspringen ↑ 44. Wenn die sinnliche Begier der Jugend sich auch mindert, so ist es der Ehrgeiz (der Löwe), welcher die kräftigeren Naturen von dem wahren Ziele echt menschlicher Bildung, von dem Streben nach dem einzig Wahren und Göttlichen ableitet – in seinem Uebermaße die mächtigste, furchtbarste der Leidenschaften, besonders in Zeiten politischer Parteiung, sei es, daß der Mensch selbst sie in sich empfindet, oder daß er ihr Opfer wird.

- Hochspringen ↑ 49–60. Endlich erscheint die Habsucht – die Wölfin –, welche alles irdische Gut an sich zu reißen strebt, und um so weniger befriedigt ist, je mehr sie verschlingt. Keine schlechte Leidenschaft, kein Laster ist, mit welchen sie sich nicht verbände, zu welchen sie nicht führte (vergl. V. 97–100). Sie, die gemeinste Leidenschaft, nie rastend, weil es ihr nie an einem Gegenstande fehlt, ist es, die dem Menschen auf dem Wege zum höhern Ziele am gefährlichsten wird, die dem Dichter alle Hoffnung, es zu erreichen, raubt, und ihn zur Tiefe zurückstürzt. [Man denke hier auch an politische Beziehungen, an Rom’s alles an sich reißende Gier!]

- Hochspringen ↑ 86. Dante’s gerechtes Selbstgefühl, als Schöpfers der italienischen Schriftsprache!

- Hochspringen ↑ 91. D. h. auf dem Wege durch die Hölle, die Buße allein kannst du zur Höhe des Heils kommen.

- ↑ Hochspringen nach: 7,0 7,1 101. [In Verona herrschte das hochgeehrte Ghibellinengeschlecht der Skaliger in seinem jüngsten, hochbegabten Sprossen Cane della Scala, [12] genannt Can grande. Auf ihn, den 1311 Heinrich VII. sogar zu seinem Stellvertreter in der Lombardei ernannt, richteten sich die Blicke aller Ghibellinen. Er ist zweifelsohne auch in dieser prophetischen, aber vielleicht erst später von Dante eingeschobenen Stelle unter „dem edlen Windhund“ gemeint, welcher zwischen Feltro im Piavethal und dem sog. Feltrischen Gebiet am nordöstlichen Appenninenhang aufstehen solle. Denn dies war eben Can grande’s Herrschaft. – Man sieht zugleich, wie unter der Wölfin, welcher C. grande den Garaus machen soll, vornehmlich politische, zeitgeschichtliche Beziehungen versteckt liegen. S. zu 46–60 Schluß. Derselbe Fürst hat später den verbannten Dante, 1317–20, aufgenommen, worauf sich die ehrenden Worte Parad. 17, 76–10 beziehen.]

- Hochspringen ↑ 107. 108. Camilla und Turnus starben, nach der Aeneide, bei der Vertheidigung, Euryalus und Nisus, bei der Eroberung Latiums.

- Hochspringen ↑ 111. „Der erste Neid“ der Satan. Weisheit 2, 24.

- Hochspringen ↑ 112 ff. [Um aus dem dunkeln Wald der Irrthümer und Sünden heraus zur Buße, zur Erkenntniß und zeitlichen Glückseligkeit zu gelangen, reicht die Vernunft, zugleich die rechte politische Einsicht und Weltordnung aus, indem sie uns das Laster, den falschen Zustand und seine Folgen zeigt (Hölle) und uns dadurch selbst reinigt und läutert (Fegfeuer).]

- Hochspringen ↑ [13. „Der Himmel“ wieder = die Macht und Constellation der Gestirne, wie Ges. 16, 73 ff.]

- Hochspringen ↑ [45. Die verkündete Rache Gottes gegen die Vernichter der Kirche und Störer der politisch-kirchlichen Weltordnung vollzieht sich durch einen „Erben des Adlers“ V. 37, also einen politischen Helden, der entweder selbst Kaiser ist oder das, mit der Kirche ebenfalls gesunkene Kaiserthum mitwirkend erheben hilft. Dieser deutlichen Grundvoraussetzung entsprechend muß die geheimnißvolle Zahl 515, womit (wieder nach der Offenb. Joh. 13, 18), der Verheißene bezeichnet wird, gemäß der lateinischen Zahlenschrift DXV, mit Versetzung der letzten Buchstaben DVX, dux, gelesen werden und nicht, wie Andere wollen, Domini Xristi Vicarius. Denn das letztere würde einen geistlichen Retter, einen Papst bedeuten, während das erstere zusammenhangsgemäß auf einen Herzog oder Feldherrn weist. – Aber wen Dante mit diesem Dux meine, dies ist eine Frage, welche wohl für immer unentschieden bleiben muß, da sich bestimmte historische Anhaltspunkte zu ihrer Lösung bis jetzt vornemlich deßhalb nicht finden lassen, weil man über die genauere Abfassungszeit der einzelnen Theile des Gedichts, besonders dieser Stelle und der ähnlichen in Hölle, 1, 101 nur Vermuthungen hat. Daß in diesen beiden Stellen der Verheißene identisch und zwar Can grande von Verona sei (Philalethes)[BN 1], erscheint durch chronologische und sachliche Bedenken zweifelhaft. Abgesehen davon, daß auch dort, in Hölle 1, die Deutung des Windhunds auf den Skaliger keineswegs absolut die einzig mögliche, wenn auch die wahrscheinlichste ist, – konnte Dante auch hier, wo es sich nicht nur um Vertreibung der Wölfin, der Ländergier Roms, sondern um die gewaltige Aufgabe der vollen Wiederherstellung[WS 1] der Kaisermacht und Zurückführung des Papstthums aus Frankreichs Banden handelt, an den Can denken, der doch bei aller hohen Achtung und Bedeutung nur ein untergeordneter Einzelfürst war? und wenn er damals an ihn dachte, als Hölle 1 geschrieben wurde, konnte er es jetzt noch thun, nachdem indessen Can zwar immer noch der geachtete und sein kleines Reich mehrende Fürst geblieben, aber weder Statthalter Heinrichs VII., noch selbst ein Reformator geworden war? Oder lag die Abfassung von Hölle 1 und Fegef. 33 der Zeit nach so wenig auseinander, daß entweder das Fegefeuer unglaublich schnell, fast mit der Hölle, geschrieben oder aber andernfalls (Notter) die Stelle in Hölle 1 nachträglich eingeschoben ist? – Und eben dasselbe chronologische Bedenken ist es, welches der Deutung des Dux auf Heinrich VII. entgegensteht. Denn schon Fegef. 6, 100 ff. weist entschieden auf die Zeit nach Albrechts Tode (1308), Ges. 7, 96 fast handgreiflich auf Heinrichs Römerzug 1310, dem 1313 Heinrichs Ende folgte. Dadurch wird des Kaisers hoffnungsvolle Erwähnung in unsrer, doch gewiß viel späteren Stelle zur Unmöglichkeit. Da wir aber den Recurs auf einen reformatorischen Papst an dieser Stelle unter [392] allen Umständen für verwerflich halten, so bleibt nur der Ausweg, den auch Witte adoptirt: anzunehmen, daß Dante selbst hier an eine bestimmte Person nicht gedacht, sondern vielmehr, nach allen Enttäuschungen in Beziehung auf den Can und Heinrich VII.[WS 2], hier im Allgemeinen seiner unauslöschlichen Ueberzeugung von der unfehlbaren, gottverordneten endlichen Besserung der heillosen kirchlichen und politischen Zustände durch einen gottgesandten Helden Ausdruck gegeben habe, welch’ letztere für ihn zugleich der Sieg des Rechts und der Wahrheit war. Daß hiebei besondere astrologische Weissagungen, an welche auch D. glaubte, mit im Spiel waren, deutet V. 40 an. Aber im Ganzen, dünkt uns, ist es des Genius würdiger, auf diese allgemeine Weise mit wahrhafter Geistesprophetie das Panier der Hoffnung auf Besserung der Zeitlage hoch zu halten, – welche sich denn auch, obwol unter andern Bedingungen erfüllt hat – als mit weissagerischer Bestimmung[WS 3] eines einzelnen Mannes sich zu irren! – Es ist hier der Ort, auch noch der übrigen, durch die ganze göttl. Kom. sich hindurchziehenden, Stellen zu gedenken, in welchen der Dante’sche Held und Erretter prophezeit wird. Wenn wir Parad. 9, 139 und 22, 14 ff., als auf rein kirchliche Reformation gehend, ausscheiden, sind es, außer den eben besprochenen Versen in Hölle 1 und Fegef. 33, noch fünf weitere Stellen, nämlich: Fgf. 7, 96; 20, 13 ff.; Parad. 17, 91 ff; 27, 61 ff. 142 ff. Von diesen deutet Fgf. 7 auf Heinrich VII. (worüber schon gehandelt ist) und Parad. 17, 91 auf Can grande, die übrigen Stellen aber schon dem Ausdruck nach auf keine bestimmte Persönlichkeit, ja die letzte derselben (Parad. 27, 142 ff.) entrückt sogar den Eintritt der Errettung und Rache mit den allgemeinsten Ausdrücken auf Jahrtausende hinaus! Dieser Thatbestand, glauben wir, sagt deutlich genug, daß unser Dichter, trotz seiner eigenthümlichen und zähen Anschauung vom röm. Kaiserthum, denn doch so verrannt nicht war, um nicht, nach Heinrichs Tode, weder auf Can noch auf eine andre lebende Persönlichkeit mehr allzu idealische Hoffnungen zu setzen, daß er von da ab mehr und mehr resignirte, irgendwo einen Hoffnungsstern zu sehen, und nur fest den Glauben bewahrte, daß die göttl. Vorsehung (Parad. 27, 61), zu ihrer Zeit in der Zukunft ein Werkzeug zu finden wissen werde und müsse. Und stimmt dies zu unsrer hierorts vom dux gegebenen Auslegung, so kann umgekehrt Parad. 17, 91 nicht als Gegenbeweis angeführt werden, da dort Can zwar sicher, aber ganz unstreitig in anderem, in rein persönlichem Sinn, als edler Charakter und Wohlthäter Dante’s, genannt ist. Um Wiederholungen zu ersparen, wolle sich der Leser später dort, sowie an den andern betreffenden Stellen, des hier im Zusammenhang Bemerkten erinnern.]

- Hochspringen ↑ vgl. Veltman, S 68

- Hochspringen ↑ Veltman, S 75

- Hochspringen ↑ Leonardo Olschki: Der Mythos vom Filz, S 19-20

- Hochspringen ↑ [19] [III. 1–9. Weltberühmte Lapidarschrift „per me si va nella città dolente“ mit dem gnomischen Schluß: lasciate ogni speranza voi ch’entrate! – Sinn: die Ewigkeit der Höllenstrafen ist ein Werk, ein Erforderniß der Gerechtigkeit (V. 4) des dreieinigen Gottes (V. 6 Allmacht, Allweisheit, Liebe – Vater, Geist, Sohn.)] –

- Hochspringen ↑ 13. Auch Cerberus ist ein Teufel. Er stellt aber zugleich mit seinem dreifachen Schlunde, seinem weiten Bauche und seiner hündischen Natur überhaupt, selbst ein Bild des Lasters dar, das hier bestraft wird, und der Begier, die schon im Leben den Schlemmer selbst bestraft (vgl. V. 24. 31–33). Der Schlamm, welchen Virgil ihm V. 25 in den Rachen wirft, deutet auf den Werth dessen hin, worin die Schlemmer im Leben ihre Befriedigung finden.

Referenzfehler: Es sind <ref>-Tags für die Gruppe „BN“ vorhanden, jedoch wurde kein dazugehöriges <references group="BN" />-Tag gefunden oder ein schließendes </ref> fehlt.

Referenzfehler: Es sind <ref>-Tags für die Gruppe „WS“ vorhanden, jedoch wurde kein dazugehöriges <references group="WS" />-Tag gefunden oder ein schließendes </ref> fehlt.