Unsere alten Seiten bleiben vorerst hier online, werden aber nicht mehr gepflegt! Das neue AnthroWiki finden Sie wie gewohnt unter anthrowiki.at. |

| Eine freie Initiative von Menschen bei anthro.wiki, anthro.world und biodyn.wiki mit online Lesekreisen, Übungsgruppen, Vorträgen ... |

| |

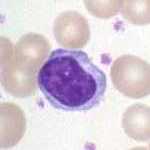

Lymphozyten

Lymphozyten sind zelluläre Bestandteile des Blutes. Sie umfassen die B-Zellen, T-Zellen und die natürlichen Killerzellen und gehören zu den sogenannten „weißen Blutkörperchen“ (Leukozyten). Bei Erwachsenen stellen die Lymphozyten etwa 25 bis 40 Prozent[1] der Leukozyten im peripheren Blut, also außerhalb der blutbildenden Organe, dar.

Inhaltsverzeichnis

[Verbergen]Aufgabe

Die Hauptaufgabe der Lymphozyten ist die Erkennung von Fremdstoffen – wie zum Beispiel Bakterien und Viren – und deren Entfernung mit immunologischen Methoden. Dazu werden die Zellen in Milz, Knochenmark, Thymus und Lymphknoten (vermutlich auch in der Appendix vermiformis (Wurmfortsatz)) geprägt, was bedeutet, dass sie „lernen“ müssen, welche Stoffe zum Körper dieses Menschen gehören und welche als fremd anzusehen sind. Damit gehören die Lymphozyten zum adaptiven Immunsystem – zur spezifischen Abwehr – im Gegensatz zum innaten (angeborenen) Immunsystem (zum Beispiel Makrophagen). Die Lebensdauer von Lymphozyten kann ein paar Stunden bis zu mehreren Jahren betragen. Durch Zellteilung der B-Lymphozyten entstehen Plasmazellen mit einer Lebensdauer von wenigen Wochen sowie Gedächtniszellen, die mehrere Jahre bis lebenslang im Körper vorhanden sind.

Ihre Aufgabe erfüllen die Lymphozyten auf verschiedene Weise. Sie setzen beispielsweise Botenstoffe (Zytokine) frei, die andere Immunzellen und auch normale Zellen dazu bringen, potentielle Gefahren wie Bakterien und Viren zu bekämpfen. Darüber hinaus produzieren sie Antikörper, die diese „Angreifer“ als „fremd“ markieren, und sie zerstören infizierte Zellen.

Bildungsort und Morphologie

Die Lymphozyten entstehen als Vorläuferzellen aus pluripotenten Stammzellen im Knochenmark der platten Knochen (Becken, Brustbein, zum Teil Schädelknochen), bei Kindern zusätzlich in den großen Röhrenknochen (Arme, Beine). Die Vorläuferzellen reifen im Bursa-Äquivalent (beim Menschen das Knochenmark selbst) beziehungsweise im Thymus zu differenzierten B- bzw. T-Lymphozyten. In deren weiteren Entwicklung wandern die B- und T-Lymphozyten in die sekundär-lymphatischen Gewebe, wo die Differenzierung der B-Lymphozyten durch die von T-Helferzellen bereitgestellten Zytokine unterstützt wird.

Die Zellen sind kernhaltig und haben im Blutausstrich (Pappenheim-Färbung) ein granuliertes Zellplasma. Mit zunehmendem Alter der Zellen wird der Zellkern kleiner (Zellgröße: zehn bis 15 Mikrometer).

Funktion

Es gibt verschiedene funktional unterscheidbare Typen von reifen Lymphozyten:

- αβ T-Lymphozyten

- naive (antigenunerfahrene) T-Zellen

- T-Killerzellen (CD8-positiv)

- T-Helferzellen (CD4-positiv)

- Regulatorische T-Zellen (CD4-positiv) (auch T-Unterdrückerzellen oder T-Suppressorzellen genannt)

- T-Gedächtniszellen

- γδ T-Lymphozyten

- naive (antigenunerfahrene) B-Zellen

- Plasmablasten (aktivierte B-Zellen)

- Plasmazellen (sezernieren Antikörper)

- Gedächtnis-B-Zellen

NK-Zellen (engl. natural killer cells) sind eine weitere Gruppe von großen granulären Lymphozyten, die weder über einen T- noch über einen B-Zell-Rezeptor verfügen und durch Freisetzung lytischer Granula infizierte Zellen (Fremdzellen, vor allem Tumorzellen und virusinfizierte Zellen) zerstören und bei der angeborenen Immunität wichtige Funktionen erfüllen. Die NK-Zellen erkennen und vernichten alle MHC-I-negativen Zellen des Organismus. Sie sind etwa zehn Mikrometer groß und besitzen einen heterochromatischen Kern. Ihre Reifung erfolgt im Knochenmark. Sie zirkulieren dann im Blut oder siedeln sich in der Milz an.

Erkrankungen

Zu den Erkrankungen des lymphatischen Systems gehören die angeborenen primären und die erworbenen sekundären Immundefekte, sowie die von lymphatischen Zellen ausgehenden malignen Erkrankungen wie die Non-Hodgkin-Lymphome einschließlich der chronischen lymphatischen Leukämie, der Morbus Hodgkin, das von den Plasmazellen ausgehende Plasmozytom und die akute lymphatische Leukämie.

Im Rahmen einer HIV-Infektion kommt es zu einer Verminderung der Lymphozytenzahl.

Normalwerte

- Relativ: 20-50 Prozent der Blutleukozyten.

- Absolut: 1,50 bis 4,00 Milliarden pro Liter Blut (siehe Labormedizin), entspricht 1500–4000 Zellen pro Mikroliter Blut (siehe Blutbild)

Eine Zellzahlvermehrung nennt man Lymphozytose, eine -erniedrigung Lymphopenie.

Siehe auch

- Lymphozyten - Artikel in der deutschen Wikipedia

- Reaktiver Lymphocyt - Artikel in der deutschen Wikipedia

- Granulozyt - Artikel in der deutschen Wikipedia

- Monozyt - Artikel in der deutschen Wikipedia

- Bursa Fabricii - Artikel in der deutschen Wikipedia

- Hämatologie - Artikel in der deutschen Wikipedia

- Differentialblutbild - Artikel in der deutschen Wikipedia

- ELISPOT - Artikel in der deutschen Wikipedia

- Enzyme-linked Immunosorbent Assay - Artikel in der deutschen Wikipedia

Literatur

- G. A. Holländer: Immunologie – Grundlagen für Klinik und Praxis. Elsevier, München, 1. Auflage, 2006, ISBN 3-437-21301-6.

- P. J. Delves, I. M. Roitt: The immune system. In: Advance in Immunology. Band 343, 2000, S. 37–49 und 198–117.

Weblinks

Einzelnachweise

- Hochspringen ↑ Rosemarie Baumann: Blut und Immunsystem. In: Michael Gekle u. a. (Hrsg.): Taschenlehrbuch Physiologie. Thieme Verlag, Stuttgart 2010, ISBN 978-3-13-144981-8, S. 244.

| Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Lymphozyten aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution/Share Alike. In Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. |